PHOTO ESSAY

オニヒトデ / 一湊 -5m

オニヒトデほど理不尽な嫌われ方をしている海の生物はいないだろう。

その理由は4つあると思う。

まず1つ目はその容姿だろう。

トゲで体中が覆われ、それがうごめく様はほんと気持ち悪い。。。

綺麗なものは慈しみ、汚いものは排除する人間から嫌われるのも当然。

これはもう退治するしかないだろう。。。

2つ目はその和名。

「鬼」から連想するのは残虐非道なイメージ。

これはもう退治するしかないだろう。。。

3つ目は猛毒を持っているという事。

海の生き物には毒を持つものが多い。

それは自分の身を守るためであり、それなりの理由があってそのように進化してきたわけなのだが、これが人間からすると排除の十分な理由になってしまう。

これはもう退治するしかないだろう。。。

そして4つ目は人間から見た好感度が高い生き物を主な食物としている事だ。

オニヒトデはサンゴを好んで食べ、食べられたサンゴはもちろん死滅する。

これが多分、最も大きな理由だと思う。

僕らが愛すべき者が殺されたらさすがにその犯人は嫌われる。

これが逆だったらどうだろう?

サンゴがオニヒトデを捕食するとしたら逆に応援するに違いない。

人間にとってサンゴはイルカやウミガメなどと同様にとてもイメージの良い生き物のひとつだ。

死滅しそうになれば手を差し伸べるものが現れ、その勢力拡大に人間も協力的だ。

綺麗だし、商品価値もあるからだ。

オニヒトデとはまったく逆の境遇。。。

この両者が捕食関係にあれば、もちろん人間は綺麗でイメージの良いサンゴの側に立つのは当然だ。

これからも人間はサンゴの勢力拡大に力を貸していく。

人間にとって都合の良い理想的な生態系をつくるために。

注: 以上は当然、皮肉です。。。(^^;;

—————————

個人的には、オニヒトデ駆除が良いか?悪いか?という議論はもともと存在しないものだと思っている。

なぜならオニヒトデに限らず、ある生物一種だけの駆除はそもそも不可能だからだ。(今の生態系を維持する事を前提とした場合)

例えば憎き蚊のいない空間をつくるために蚊を食べてくれるカエルを大量に導入したとする。

すると蚊のいない空間はつくられるが、餌のなくなったカエルも当然いなくなるに違いない。

カエルがいなくなれば、また当然、蚊は入り込んでくる。

生態系はすべてが繋がっている。

オニヒトデの駆除を「環境保護」だと勘違いして行なっている人が多いようだけど、それは全然関係ない。。。(苦笑)

人為的な「環境の改変」である可能性はあっても、「環境の保護」である可能性は多分、まったくない。

「サンゴの保護」になる可能性はあっても、「生態系の保護」になる可能性は多分、まったくない。

(個人的には結果的に「サンゴの保護」になっているのかどうかも微妙なところだと思う。。。(・_・;)

ただ。。。

果たして自分のフィールドにあるサンゴに大量のオニヒトデが乗っかっているのを見て、ガイドとして日々の糧を得ているサンゴが食い荒らされていくのを、黙って無視していられるかどうかは僕自身も自信はない。(^_^;)

それ(生態系の仕組みに従うこと)とこれとは別問題なのだ。。。

屋久島では幸いなことに今のところオニヒトデはめったに見られない生物だ。

しかし、いつの日か自分自身の”目の前だけの”利益のために(つまり人間の勝手で)オニヒトデを駆除しなければならない日がやって来るかもしれない。

それは間違ってもサンゴや環境、未来の子供たちのため(笑)、などでは断じてない。。。

月曜日, 9月 19th, 2011 at 8:16 PM

アユの産卵 / 某川 -30cm

海にダイバーの姿が少なくなってきた11-12月、上流にいた屋久島のアユたちが一斉に中流域まで下りてきて産卵が始まる。

屋久島より南にある奄美大島以南にはリュウキュウアユ(P. altivelis ryukyuensis)という亜種がいるのだが、屋久島のアユは内地の川で見られるアユ(P. altivelis altivelis)と同じ種類だとされている。

アユの南限はこの屋久島となるのだ。

リュウキュウアユは絶滅危惧種に指定され、その保護が叫ばれているのに対し、屋久島のアユは本土と同じ種類だという事もあってか、その重要性が話題になる事もなければ、特に保護策がとられる事もない。

しかし屋久島のアユは内地のアユには見られない遺伝子をかなりの頻度で保有していて、遺伝的分化が見られる事はずいぶん前から知られている。

そして面白いことに屋久島のアユは川ごとに微妙に遺伝子に差異があることも解ってきている。

アユは孵化後一度海にでるのだが、沖合に出ることはなく、しばらくはその河口周辺に留まり、春には同じ川を遡上する。

また生まれた川に戻るわけだ。

そして血はどんどん濃くなっていく。。。

つまり、屋久島島内のアユは遺伝的多様性が低い。

遺伝的多様性が低いと、ちょっとした事が原因で絶滅する可能性を秘めている。

島内でもっと屋久島のアユが遺伝的に特異な地域集団であることを認識し、保全上の「価値」について議論が必要だ。

屋久島のアユもリュウキュウアユ同様に積極的な保護策が必要だと思う。

日曜日, 1月 10th, 2010 at 11:21 AM

インドアカタチ / 一湊 -15m

「一湊タンク下」と呼ばれるダイビングポイントは-10mぐらいまで降りると真っ白い砂地となる。

この砂地の泥化がこの数年間で、著しく進んでいる。

それまで絶対に見られなかった砂泥底に多いヤツシハゼの仲間が沢山見られるようになったかと思えば、とうとう泥環境の代表的な魚であるインドアカタチまでもが出現してしまった。

ダイビングポイントの泥化が進んでいる!というとそこに流れ込む一湊川上流の開発の影響などを疑い、すぐに環境問題と結び付けたくなるのだが、幸運な事にこの川の上流ではそのような事実はない。

ではなぜ泥が溜まってきたのだろうか?

主な原因のひとつはここ数年、このポイントが大きく時化ることがないからではないかと考えている。

もともとこのポイントの最奥部は隣接する漁港の堤防の影響もあってか、静かな入り江のようになっており、一湊川からの砂や泥が溜まりやすい。

しかし、これまでは適度な時化が水中を掻き回し、溜まった泥を吹き飛ばしていたと思われる。

ところが、ここ最近は台風もなかなか直撃してくれないので、大きく海が荒れ、水中を掻き回すこともないので、泥が溜まったまま吹き飛ばされず残り、堆積していくのではないだろうか?

ある程度の大時化は自然を自然のままに残すためには必要なことなのだ。

金曜日, 11月 6th, 2009 at 8:20 PM

ムレハタタテダイの群れ / 一湊 -20m

11月にもなると黒潮は屋久島から完全に離れ始め、水中の透明度も夏に比べて落ち始める。

綺麗な薄いブルーだった海の色も濃いブルーに変わり、水中は何となく暗い感じの日が多くなってくる。

真っ白い砂地の中層で数千匹の群がりをつくるムレハタタテダイは、そんな暗い海を華やかに演出してくれる魚のひとつだ。

ダイバーが近づいていくと中層で群れていたムレハタタテダイたちは、一斉に白い砂地に点在する岩や構造物に向かって流れるように斜めに舞い降りていく。

みな同じ方向を向き、綺麗に舞い降りていくと暗い海は一気に派手になり、南国っぽい海に早替わりする。

冬が近づく海であることを忘れさせてくれる瞬間だ。

ところがたまにこうした岩や構造物から、かなり離れたところで群れていることがある。

こうした群れに近づくと斜めに舞い降りるのではなく、水底に向かって真っ逆さまに落ちていくのだが、こうなるとムードはまたガラリと変わる。

ムレハタタテダイたちが一斉に天から降る雪のように舞い落ちる光景は幻想的で、美しい。

こんなときは、むしろ多少暗い海の方が雰囲気があって良かったりするのだ。

火曜日, 11月 3rd, 2009 at 10:55 AM

アオヤガラの大きな口 / 一湊 -6m

一大観光地・屋久島には年間30-40万人の観光客が訪れる。

ダイビングはあまり盛んな島ではないが、観光のついでに海にも潜ってみようか。。。という方たちの体験ダイビングはそれなりに多い。

こうした観光客の方々は初めて海に潜るわけで、最初の数分は非日常的な体験にやや興奮気味で、水中で呼吸が出来ることに驚き、多少の怖さもあってか、魚を指し示してもそれどころではなかったりする。

しかし、どんな方でも10分もすればかなり余裕が出てきて、魚など海の生き物にも興味が行くようになる。

最初に興味を持つのはやはりクマノミだ。

アニメーション映画「ファインディング・ニモ」の影響は大きく大抵の方はこの魚を知っていたりする。

次に例外なく興味を持つ魚がアオヤガラだ。

その細長いシルエットは一見魚には見えないのか、必ずどのゲストも「あれは何だ!」と聞いてくる。

奇抜な形、「魚」の一般的なイメージとは大きくかけ離れた生き物に、誰もが興味を示す。

決して可愛い魚ではないが、その細長く、一見頼りない姿、そしてつぶらな瞳には愛嬌があり、何となく滑稽な魚というイメージを持ってしまう。

でも実はこいつはどう猛な肉食の捕食魚なのだが、その普段の姿からは誰も想像がつかないだろう。。。

(さらに…)

日曜日, 7月 19th, 2009 at 12:35 AM

チョウチョウコショウダイの幼魚 / 一湊 -10m

伊豆や紀伊半島など温帯域の海は秋が面白いと聞いている。

それは黒潮に乗ってカラフルな南の魚たちがいろいろと流れてくるからだそうだ。

その多くは幼魚でしばらくはそこで育つが、冬になり水温が下がると死んでしまう。

これを昔は「死滅回遊」と言っていたのだが、実際は回遊して本来の分布域へ戻るわけではなく、言葉として適切ではないということで、現在は「無効分散」とよばれている。

これらの魚たちは単純に沖縄から流れてくると思いがちだが、黒潮は台湾と与那国島の間から沖縄本島や奄美大島などを避けるように東シナ海を北上し、屋久島近海で太平洋側に流れ込むので、四国や本州の太平洋側の各温帯域に無効分散する魚たちのメイン供給地は屋久島近海だと考えるのが自然だ。

クマノミやツユベラ、カンムリベラやミナミハコフグなどダイバーの間で人気のある魚たちの多くは、屋久島産まれかもしれない。

そんな無効分散する魚たちの供給元である屋久島だが、当然、屋久島にもさらにもっと南から流れてきて成魚になることなく死んでしまう魚たちがいる。

つまり、ここ屋久島にも無効分散する魚たちは存在するのだ。

チョウチョウコショウダイ、アカメハゼ、イロブダイなどがそんな魚たちで、これらは黒潮の発祥元である台湾近海から流されてくる連中だと考えられる。

こうした魚たちは屋久島では四国や本州の太平洋側の各温帯域よりも一足早く、初夏から真夏にかけて流れてくる。

黒潮が完全に接岸する7月上旬がその時期だ。

つまり屋久島の海は秋よりも夏が面白いのだ。

土曜日, 7月 11th, 2009 at 3:19 AM

ウスサザナミサンゴ群落 / 一湊 -8m

屋久島のサンゴというとホームグラウンドの「一湊タンク下」にある国内屈指の規模を誇るハナガタサンゴ類の群落が有名だが、そのスグ横に広がるウスサザナミサンゴ群落もとても見事でなかなかの規模だ。

ハナガタサンゴ類は近年、ポイント全体の泥化に伴い、だんだん元気を失いつつあるが、ウスサザナミサンゴは今も元気でますますその勢力を広げている。

スグにボキボキと折れそうな一見弱そうなサンゴに見えるが、実は環境の悪化には強いのではないかと思う。

色彩的にも綺麗で規模的に貴重なだけにハナガタサンゴ類がどうしても注目を浴びてしまうが、実はこのウスサザナミサンゴの群落周辺の方が圧倒的に魚影は濃い。

このサンゴにはコブシメが卵を産みつけ、サンゴの上にはカブラヤスズメダイ、クロヘリイトヒキベラ、ミスジチョウショウウオ、ゴマハギなど多種多様な魚たちが集まり、とても賑やかだ。

これはこんもりと山のように連なり隠れ場所のないハナガタサンゴ類に対し、ウスサザナミサンゴには魚が隠れることができるような場所が沢山あるからだ。

少し乱暴な言い方になるが、ハナガタサンゴ類が消滅してもこのポイントの他の魚たちに目に見える大きな変化はないが、ウスサザナミサンゴが消滅してしまうことがあれば、一気に魚影が薄くなり、ダイビング・ポイント全体の華やかさも失われてしまう可能性は大だ。

ウスサザナミサンゴ群落はこのダイビング・ポイントにおける天然の漁礁なのだ。

月曜日, 6月 22nd, 2009 at 5:22 PM

ケラマハナダイの喧嘩 / 一湊 -12m

「魚の喧嘩」というとどんなものを想像するだろうか?

手もなく足もないわけだから、口を使った噛みつきあいを想像する方が多いかもしれない。

しかし、実際は水中で噛みつき合いの喧嘩を見かけることは非常に稀だ。

通常、「魚の喧嘩」といったら最も多いパターンは、自らの体の大きさを相手に誇示して見せる体側誇示が最も多い。

だから、大抵はものの数秒で勝敗は決定する。

より体の大きな者が勝者だからだ。

つまり魚は普段、無駄な体力は使わないし、同じ種類同士で無益な争いはしないものなのだ。

人間よりも賢いのだ。

。。。と、言いたいところだが、たまにどう考えても意味のない、無駄な体力をつかっているとしか思えない喧嘩を見かけることがある。

例えばキンギョハナダイやケラマハナダイの一次オス同士の「噛みつき合い」がそれだ。

その群れで一人前のオスとしてメスとペア産卵を行う二次オスとは違い、一次オスは産卵行動には積極的に関与することなく、おこぼれをもらおうとしたり、間男を演じたりと卑屈な態度で産卵に参加する弱いオスたちだ。

つまり「負け組」。。。

その「負け組」同士が喧嘩したところで、その群れ(社会)には何の影響もない気がするのだが、この噛みつき合いは執拗に長い時間続く。

群れから少し離れた場所で、2匹は何度も何度もひたすら噛みつき合っては、その場でグルグル周っている。

噛みつき合っている最中は必死で周りは見えていないようで、カメラを向けるとレンズにぶつかってくるくらいだ。

いったい、彼らは何が原因で喧嘩になったのだろうか?

ふと群れの方に目をやると「勝ち組」の二次オスたちが、今日も元気にメスたちに声をかけていた。

格差社会がここにも。。。

火曜日, 6月 16th, 2009 at 2:07 AM

クロメガネスズメダイの幼魚 / 吉田 -8m

冬から春にかけて何となく寂しく地味に感じる水底が、6月ごろから急に華やいでくる。

これは4-5月に繁殖行動を始めた各種スズメダイたちの幼魚が一斉に見られ始めるからだ。

ヒレナガスズメダイ、イチモンスズメダイ、ルリホシスズメダイ、クロメガネスズメダイなどの幼魚が溶け始めた海藻の陰から、チョロチョロと顔を出す。

6月の屋久島の海は黒潮の完全接岸を目の前にして、黒潮が寄ったり離れたりを繰り返すため、透明度の良い日と悪い日の差が激しい。

透明度が落ちる時は浮遊物の多い黒潮の縁が屋久島に接しているときで、海中は浮遊物が多く、溶け始めた海藻が汚らしく舞うため、視界の悪い日が結構あったりする。

そんなときは、否応なしに僕の目は水底付近にいる小物を探し始める事になる。

解けたり、千切れたりしてユラユラ揺れている海藻の陰からチラチラ見える綺麗なスズメダイの幼魚たちを見つけると、まるで宝物でも見つけたかのような高揚感が湧き上がり、過去に何回もカメラを向けたスズメダイでも、嬉しくてついつい何枚もシャッターを切ってしまう。

「海の中の宝石探し」というと、様々な色彩やデザインが見られ、その美しさからウミウシがダイバーの間では有名だが、スズメダイの幼魚もなかなかのものだ。

成魚になると地味になってしまう種類も多く、幼魚期の短い期間だけ最高の輝きを放つ。

こうしたスズメダイの美しい幼魚たちが水底を華やかに演出し始めると、夏はもうスグそこまで迫っている。

水曜日, 6月 10th, 2009 at 11:59 PM

コブシメ オスのケンカ / 一湊 -12m

「略奪愛」は不倫の恋なので、常に後ろめたさが拭えない。

世間も認めないだろうし、周りの人間も一言「止めとけ」と言うだろう。

日本には古来より忍ぶ恋というものがあるが、「略奪愛」はまさに忍ぶ恋。

他人には言えない愛のカタチなのだ。

だから、通常は相手の男がいる目の前でその女性に愛を語ったり、あからさまに横取りしようとしたりすることはない。

少なくとも僕にはそんな勇気はないし、度胸もないので、例え奪うにしてもその男にはバレないように上手くやろうと考えるだろう。

GWが明け、5月中旬ぐらいになるとコブシメの産卵が最盛期に入る。

この頃になると産卵場所のウスサザナミサンゴ上では、人目もはばからず、あちらこちらで「略奪愛」を成し遂げようと、白昼堂々とオス同士が喧嘩を行っているのが見られる。

しかも、メスは旦那の子を宿し、その卵を産んでいる真っ最中にも関わらず、もう1匹のオスは横から堂々と求愛し、奪おうと試みる。

当然、旦那は怒って、そいつの排除に懸命なのだが、これに一生懸命になってしまうと、今度はまた別のオスが嫁さんにちょっかいを出してくるから気が抜けない。

互いの嫁さんが卵を産んでいるのを見守っていたオス同士がただ接近しちゃっただけで、喧嘩が始まる始末なのだ。

だから産卵中はかなりピリピリした状態が続く。

コブシメの「略奪愛」は忍ぶ恋などという静かなものではない。

それはもう戦争なのだ。

金曜日, 5月 15th, 2009 at 4:57 PM

カエルアマダイの卵守り / 一湊 -8m

毎年5月のGW明けぐらいから、冬季の間はほとんど見られなかったジョーフィッシュたちが水底の小穴から一斉に顔を出し始め、それと共に繁殖期に入っていく。

ジョーフィッシュというのは英名で和名はカエルアマダイ。

その名の通り穴からカエルのような顔をヒョッコリと出し、その愛らしい顔や動きはダイバーの人気の的だ。

この魚はメスが産んだ卵をオスが孵化するまでくわえ続けて育てる事がよく知られている。

しかし屋久島では-10mぐらいまでの水深でごくごく普通に見られる「超」がつくほどの普通種にも関わらず、最初のうちはなかなか卵をくわえたオスに出会えずにいた。

これだけ沢山いる魚なのにナゼ卵をくわえた子に出会えないのか不思議だったのだが、その疑問はひょんな事から解決された。

あるとき、いつものようにジョーフィッシュを観察していると、間違って小石を巣穴の中に落としてしまった。

当然のようにジョーフィッシュは顔を引っ込めるわけだが、次に顔を出した瞬間がビックリ!

何と口いっぱいに卵を頬張っているではないか!

どうも普段は卵を穴の中に置いておき、驚いて危険を感じると口に咥えて出てくるみたいだ。

知らなかった生態。。。

これまで卵をくわえたジョーフィッシュを見たことがなかったのはこれで納得したのだった。

自然にできるだけインパクトを与えないダイビングをする事はとても重要なことで否定する気はまったくないが、ただただ影響を与えないように遠くから見守っていたのでは気づけない生態もあり、その生態を知らないばかりに間違った自然保護を施すことだけは絶対に避けねばならない。

月曜日, 5月 11th, 2009 at 1:44 PM

アマミスズメダイ Chromis chrysura / 一湊 -18m

屋久島の海には四季があり、春には春の風物詩がある。

春の海中は動きや変化が一年のうちで最も多いので、例を挙げるとキリがないのだが、その代表的なものがアマミスズメダイの幼魚だ。

アマミスズメダイはスズメダイの仲間としては珍しく、冬季に産卵を行う。

水温がかなり落ちて、他の魚たちの活性が鈍い中、このアマミスズメダイの成魚たちだけは活発に動きまわり、求愛や産卵を行う。

そして春にはダイビング・ポイントの至るところで、このアマミスズメダイの小さな幼魚を目にするようになる。

ちょうど3月上旬から咲き始めた山桜が完全に散り、今度は里のソメイヨシノが満開になる4月中旬がそのピークだ。

ちなみに寒暖の差が比較的少ない屋久島では、ソメイヨシノの開花は全国に比べやや遅い。

成魚はスズメダイとしては大型種に属し、地味な部類の魚なのだが、幼魚時は腹ビレや尾ビレの付け根などが蛍光ブルーに染まり、頭部に入るV字の蛍光ブルーラインも美しい。

この綺麗な幼魚が点在する様子は散りばめられた星を見ているような感覚だ。

この海の中の蛍光ブルーの桜が満開になる頃、これに遅れてようやく他の魚たちの繁殖も盛んになってくる。

夏ももうスグそこまで迫っている。

火曜日, 4月 14th, 2009 at 10:39 PM

クレナイイトヒキベラ Cirrhilabrus katoi / 一湊 -30m

ベラ科に属する魚でイトヒキベラという魚がいる。

この仲間には日本産のものが10種いて、オスの求愛時の体色がとても美しいので一部のダイバーの間では根強い人気がある魚たちだ。

イトヒキベラの仲間は英名では「フェアリーラス(Fairy-wrasse)」と呼ばれている。

「Fairy(=妖精)」を充てたネーミングのセンスは素晴らしい。

確かにイトヒキベラの仲間は暗い水中に輝く妖精のような魚だ。

屋久島ではこのうち、極端に深い水深で見られるヤリイトヒキベラ以外の9種が-30m以浅の水深で見られ、ゴシキイトヒキベラ以外の8種は幼魚から成魚まですべてのステージが生息しており、時期になると活発な求愛や産卵行動が見られる普通種だ。

これらの多くは水温の上昇と共に求愛を始め、繁殖期に突入していくのだが、その先陣を切るのがクレナイイトヒキベラだ。

まだ水温も低い毎年4-5月になると-30m付近の斜面で紅(くれない)色に染まったオスがすべての鰭を広げて、メスの間を縫うようにして滑空し、求愛する姿が見られる。

やや水温の低い時期の方が活発なようで、水温の上がり際と下がった直後の頃、つまり春と秋が最も繁殖が盛んな時期だ。。

どうも、このイトヒキベラは温帯寄りの種類のようで、未だ活発ではない他の亜熱帯系のイトヒキベラたちを尻目に、こいつらだけが元気よく泳ぎ回っている。

実際、屋久島よりも南に下ると、この魚は極端に少なくなる。

クレナイイトヒキベラの存在は、屋久島近海の海が南西諸島の一角を占めるとは言え、まだまだ温帯色が強い事を明示している。

完全に黒潮が接岸していないこの時期の屋久島の-30m付近はまだ暗く寂しい。

そんな水中に最初に灯をともし、派手に演出してくれるのがこのクレナイイトヒキベラという美しい妖精だ。

木曜日, 4月 2nd, 2009 at 2:01 AM

ソトイワシの遊泳 / 一湊 -15m

毎年3月になるとソトイワシの群れが一湊のダイビングエリアに入り込み、-15mぐらいの砂地に200匹くらいが溜まって、連日狭いエリアを遊泳しているのが見られる。

いわゆる「春の風物詩」のひとつだ。

このソトイワシ、大西洋、太平洋の赤道付近の亜熱帯域を中心に分布しており、日本でも稀に釣れるようだが、味も不味く、骨が多いため、好んで食べられることもなく、その名前もあまり知られていない。

ところが海外では「ボーンフィッシュ」と呼ばれ、近年愛好者が増えつつある海のフライフィッシングの好ターゲットとして人気があり、フライフィッシャーの間ではとても有名な魚だ。

フロリダやクリスマス島、そしてカリブ海の島々などが釣り場として有名で、特にバハマは聖地とされているようだ。

これらの地域ではボーンフィッシュが生活の中にも息づいていて、バハマの10セント硬貨の中では2匹のボーンフィシュが泳いでいるし、キューバではボーンフィッシュを図案化した切手があったりする。

その生態は今ひとつ掴めないのだが、フライフィッシャーたちは産卵の為に浅場に大挙して押し寄せるボーンフィッシュを狙うらしいので、屋久島でも産卵期は河口付近の浅場などもっと浅いエリアにいるのかもしれない。

日本でもカリブ海の島々のようにフライでボーンフィッシュが狙える!などといって、大挙、日本のバハマ・屋久島に世界中のフライフィッシャーたちが押し寄せてきたら困るので、この話はこの辺で・・・

日曜日, 3月 8th, 2009 at 12:55 PM

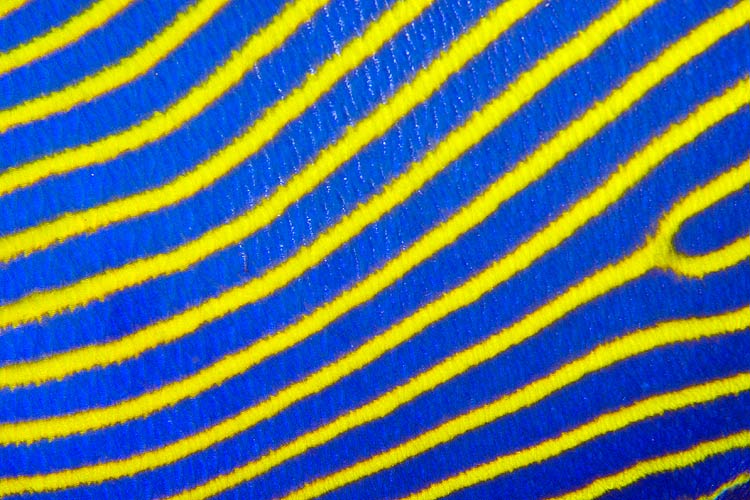

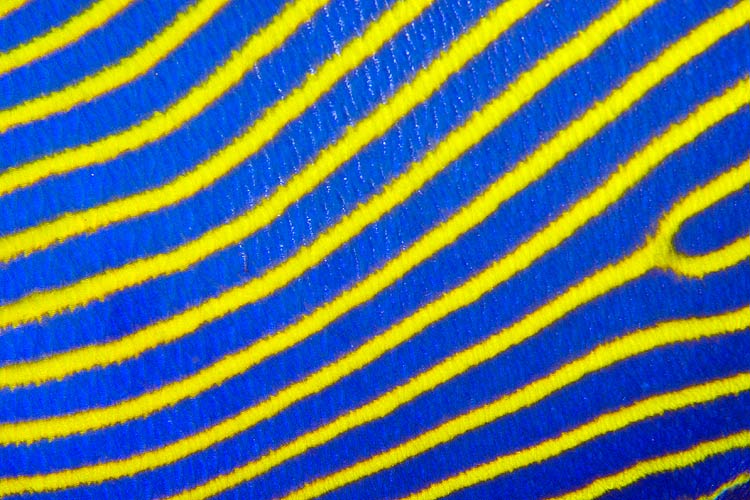

タテジマキンチャクダイ Pomacanthus imperator / 一湊 -10m

生き物の体の模様には様々なパターンが見られるが、これを真面目に考え、生き物の模様形成に統一的なメカニズムがあることを提唱した学者さんがいる。

「チューリング・パターン」と呼ばれるその概念は、1952年にイギリスの代表的な数学者でコンピュータ科学の生みの親でもあるアラン・チューリングによって提唱された。

生き物の体の模様には濃淡があって、これが縞模様や斑点模様を作っているわけだが、この濃い部分と淡い部分はお互い助け合って共存しているため、どちらが欠けてももう一方の存在が危うくなるそうだ。

結局、濃淡のお互いの細胞が共存しながら増殖していくと、最後は熱帯魚のような縞模様に落ち着き安定する。

これが「チューリング・パターン」の概念で、実際、コンピュータを使ったシュミレーションではこの模様形成の過程がチューリングの導いた微分方程式によって簡単に再現できる。

美しい模様の裏には、細胞同士の駆け引きがあったのだ。

アラン・チューリングはゲイだったらしいのだが、当時イギリスではゲイが精神病であると考えられていたため、薬物療法を受けさせられ、精神的に不安定になって1954年に自殺したそうだ。

その死の直前にこの「チューリング・パターン」を提唱したのだが、当時は数学的に証明しただけで、物的証拠がないという事で全く評価されなかったようだ。

ところが1995年になって、日本の近藤滋という研究者がタテジマキンチャクダイの縞模様が成長と共に変化し、その変化の様子が「チューリング・パターン」で予想されるメカニズムとまさに一緒であることを発見した。

この研究成果はタテジマキンチャクダイの写真と共に権威ある科学雑誌「Nature」の表紙でも紹介された事からも、その反響の大きさが分かる。

23年の時を経て、チューリングの概念が現実の生態系の中でようやく証明されたのだ。

日曜日, 2月 22nd, 2009 at 11:59 PM

ツバメウオの群がり / 一湊 -5m

ダイビングでは「安全停止」と言って、必ず海から上がる前に-5mぐらいのところで一旦停止して、しばらくその場に留まらなければならない。

ダイビング中に体内に溜め込んだ窒素を抜くためだ。

この「安全停止」、魚影が濃く、ゆっくり水底で遊べるような浅い場所で行うのなら良いのだが、何も無い青一色の中層で行う場合は地獄だ。

-5mの水深をキープしながら退屈と戦い、ただ時間が過ぎるのをひたすら待ち続ける。

一湊の「漁礁」と呼ばれるダイビングポイントでは水面下-5mぐらいのところにツバメウオという魚の群がりが見られる。

時間によってその数に増減があるのだが、最大で200-300匹の群れとなる事もある。

必ずこの漁礁の上層-5mぐらいの水深で群れ、あまり動くことなく海の揺れや流れに身を任し、皆同じ方向を向いたままじっとしている。

なのでこのポイントでは、退屈な「安全停止」中も僕らを飽きさせることなく楽しませてくれる。

ツバメウオたちにはあまり警戒心がないので、近寄っても逃げることなく、ひたすら一定方向を向きながら佇み続ける。

僕も同じ方向を向いてその群れの中に加わってみた。

ツバメウオたちと同じ方向を向きながらただボーと水中に浮いている時の自然との一体感や気持ち良さは言葉や文章に表すのは難しい。。。

日曜日, 2月 8th, 2009 at 11:59 PM

ヘビギンポの産卵 / 一湊 -2m

僕は昔からヘビギンポの仲間が好きで、特別な愛情を持って接してきた。

ヘビギンポはスノーケリングでも観察できるような極めて浅い水深で見られるため、タンクの残圧を気にすることなくのんびりとその生態を観察できるのがいい。

ヘビギンポの仲間のオスは繁殖期、いつもと違う派手な体色に変わりメスに求愛する。

これを興奮色(婚姻色)と呼んでいるのだが、その色彩は種類によってそれぞれ異なるため、この興奮色で、ある程度種類が特定できる。

北から南までかなり広い範囲で見られ、日本で最も多く見られるヘビギンポの興奮色は「黒」。

このヘビギンポは温帯域では7月頃、伊豆諸島では4月頃が繁殖期なのだが、屋久島では年が明けて間もなくすると繁殖期に突入する。

繁殖期は各オスが一定の間隔でテリトリーとなる産卵床を持ち、お互いを牽制し合いながらメスが近寄ってくるのを待つ。

たまにオス同士の小競り合いも見られるのだが、これがかなり激しい。

そしてメスが近くに寄ってくると、すべてのオスが一斉に求愛を始める。

その場でピョンピョン飛び跳ねたり、グルグルまわったり。

カエルのように口を大きく開けて、何かを叫んでいるような行動も求愛のひとつだろうか?

いずれにしても興奮している様子は誰が見ても一目瞭然だ。

メスは1ヶ所、気に入ったオスの産卵床に入り込んで、早速産卵を始めるのだが、この時、周りのオスの反応も凄まじいものがある。

フラレてもなお諦めない。

相変わらず、求愛のダンスを踊り、こっちに来るように誘いをかけていた。

メスが丁寧に卵を産み付けている間、オスはその周囲を興奮しながら飛びまわり、たまに精子をかける。

僕はその瞬間を狙ってひたすらシャッターを切り続ける。

日曜日, 2月 1st, 2009 at 1:17 AM

ハナヒゲウツボ Rhinomuraena quaesita / 一湊 -15m

「ウツボ」と聞くと大抵の人は怖くて気持ちの悪い海の生き物と感じている事であろう。

魚だという認識さえも無い人もいるかもしれない。

きっとこの長い体と大きく口を開けて威嚇する様がヘビを連想させ恐怖を感じるのだろう。

ところがウツボにもいろいろな種類がいて中には綺麗な可愛らしい子もいる。

その代表格がハナヒゲウツボだ。

その蛍光ブルーの美しい体色が暗い水中でよく映え、ダイバーの間でもとても人気のある種類だ。

しかも細くて華奢な体つきからは恐怖を感じることも無い。

このハナヒゲウツボは亜熱帯域を中心に分布する魚なのだが、他地域では決してその生息数は多くないようだ。

しかし、ここ屋久島での生息数はかなり多い。

幼魚から成魚まで様々な成長ステージが見られ、ごくごく普通に見られる魚だと言える。

逆に温帯域を中心に分布するトラウツボという種類がいるのだが、こちらはお隣・種子島では普通に見られるのだが、屋久島ではめったに見られないウツボとなる。

このように屋久島と種子島の間に温帯と亜熱帯の境目がある事を感じる例は多く、このハナヒゲウツボとトラウツボの関係はその代表的なものだ。

温帯と亜熱帯のちょうど中間にある島。

それが屋久島の海が持つ最大の特徴だ。

日曜日, 1月 18th, 2009 at 10:54 AM

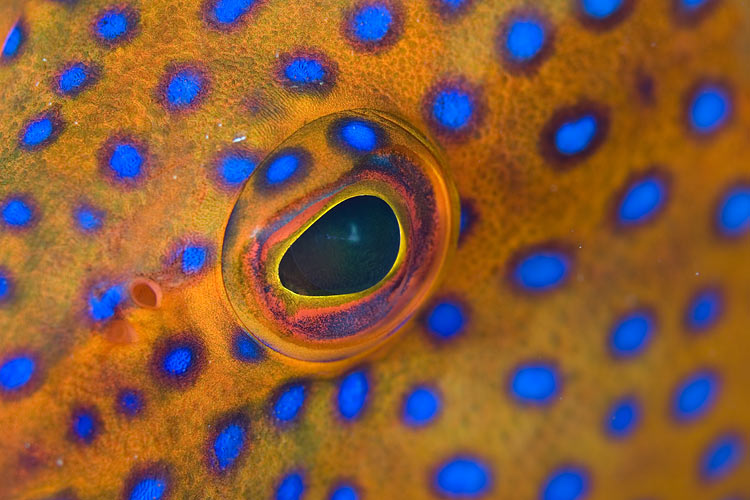

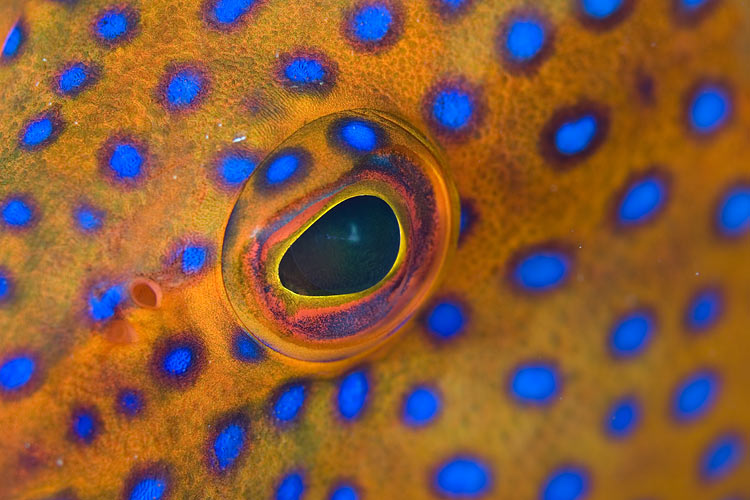

ユカタハタ Cephalopholis miniata / 一湊 -12m

縞模様、水玉模様、市松模様、唐草模様・・・

世の中には様々なデザインが存在するが、こうした定番と言われるものの多くは自然界にある文様(pattern)がその源になっている。

実際フィールドに出てみると、自然界にはいろいろな文様が見られる。

海の中はその宝庫で、そこはさながらデザイン博覧会だ。

美術館もなければ、有名な建築物も見ることができない屋久島のような離島では、海に潜りながら日々感性を磨く。

海の中には「水玉模様」をあしらった魚はとても多い。

ミナミハコフグやチョウチョウコショウダイなどイサキの仲間、そしてこのユカタハタもその代表格だ。

例を挙げたら切がない。

こうした斑点模様は食物連鎖の下位に位置する生き物だと目玉の位置を分からなくして幻惑させるための模様だとか言われたりするが、捕食魚であるユカタハタの場合はどうなのだろうか?

この「水玉模様」は英語ではポルカドット(Polka dot)という。

ポルカというのはチェコ語で”ポーランド風の”という意味らしい。

チェコの西部にあるボヘミア地方はポーランドと隣接しているため、チェコの人たちはボヘミア地方の文化・風俗を「ポルカ(ポーランド風)」と呼んだそうだ。

そのボヘミア地方で作られる染め物に水玉模様がよく使われ、これを「polka dot(ポーランド風の点々)」と呼んだのが最初らしい。

月曜日, 1月 12th, 2009 at 12:27 PM

コブシメの産卵 / 一湊 -6m

屋久島はコブシメ・アイランドだ。

至る所に産卵床となるウスサザナミサンゴの群落があり、繁殖最盛期の5月初旬には数十匹の雌雄が集まり、大産卵ショーが繰り広げられる。

繁殖期は年明けと共に始まり、水温が急激に上昇する初夏までそれは続く。

繁殖が始まったばかりの頃のウスサザナミサンゴの上には雌雄1ペアと取り巻きのオスが4-5匹という少なめの構成。

繁殖最盛期になると産卵中のメスには触れそうなくらい至近距離まで近づいて観察できるのだが、この時期の新妻はもの凄くシャイだ。

写真を撮るためにしばらくサンゴの近くで粘っていると、なかなか産卵に寄って来ない上に、産卵にやって来てもさっさと卵を産み着けると、すぐに恥らいながら(?)逃げてしまう。

それが繁殖最盛期になると堂々としたもので、僕らダイバーをまったく避けることなく、産卵という目的を果たすために真っ直ぐにウスサザナミサンゴに寄ってくる。

産卵中もお客さんと一緒に囲んでそれを観察していても、何も気にする様子も無く、しっかり卵を産み着け、ダイバーの真横をゆっくりすり抜けて去っていく。

つまり産卵が盛んになってくればくるほど、警戒心がどんどん薄れてくるわけなのだが、これははたから見ると娘の頃には持っていた恥じらいの気持ちを忘れ、結婚生活に慣れ切ったおばちゃんのようでなんか面白い。

木曜日, 1月 1st, 2009 at 1:52 AM